金融服务再发力!持续增援疫情受困企业

“首贷户”数量提升,综合信贷成本下降,重点支持科技创新类小微企业

作者:

■董潇

疫情发生以来,市场主体普遍面临前所未有的困难。中国人民银行等部门连续出台系列政策,通过发挥结构性货币政策的精准导向作用,引导金融机构加大对受疫情影响较大行业和困难企业的纾困帮扶力度,加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。日前,中国人民银行、国家外汇管理局印发《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》,其中,要求引导平台企业依法合规开展普惠金融业务,最大化惠企利民;要求金融机构提高新发放企业贷款中的民营企业贷款占比。

业内专家认为,连续多项政策发布,保持了流动性合理充裕,促进了企业综合融资成本稳中有降,有力支持了实体经济特别是中小微企业发展。

在优化金融供给结构上用力

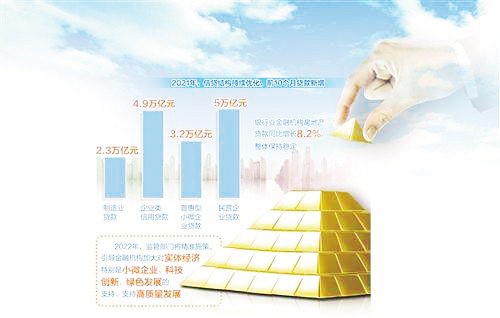

央行日前发布的一季度经济数据显示,“一季度,人民银行引导金融机构加强对实体经济的资金支持,保持流动性合理充裕。”人民银行调查统计司司长阮健弘介绍,从信贷结构看,制造业中长期贷款持续保持高增长态势。数据显示,3月末,制造业中长期贷款余额增长29.5%,比各项贷款的增速高18.1个百分点,其中,高技术制造业中长期贷款余额增长31.9%。工业中长期贷款增速较快,3月末,工业中长期贷款增长20.7%,明显快于全部产业的中长期贷款增速。出口相关行业中长期贷款增速较快,3月末,出口相关行业中长期贷款增速31.8%,比上月末回升了0.6个百分点。

4月8日,银保监会发布《关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》(下称《通知》)再次强调,加大对先进制造业、战略性新兴产业小微企业中长期信贷投放,积极支持传统小微企业在设备更新、技术改造、绿色转型发展方面的中长期资金需求。

为此,多家银行一致表示,“按照靠前发力、协同发力、精准发力的总体思路,今年将推动投融资在增量上适度增长、总量上结构优化、存量上结构调整。”

据中国建设银行副行长纪志宏介绍,建行积极探索绿色金融的新产品、新服务和新举措,加大清洁能源、节能环保等符合碳减排支持工具范围的贷款投放,去年绿色贷款新增5155亿元。中国银行风险总监刘坚东则表示,“十四五”期间,计划对绿色产业提供不少于1万亿元的资金支持,实现绿色信贷余额和占比逐年上升。

值得关注的是,在信贷结构方面,《通知》特别强调,普惠型小微企业贷款余额中信用贷款占比要持续提高,尤其是小微企业“首贷户”占比要明显提高。梳理发现,在去年银保监会发布的《关于进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》中,在优化金融供给结构中已提出过这一要求,鼓励地方性法人银行与政府性融资担保机构加强合作,优先为“首贷户”提供担保。

一般来说,新开立账户越多表明市场主体活力越强。近年来,中国工商银行全力打造“工银账户通”企业开户服务品牌,引入新技术、设计新流程,以初创小微企业开办经营为核心,创新供应链融资开户、外汇业务开户、银政合作开户等一系列特色场景,满足小微企业不同经营阶段的账户服务需要,从最基础的银行业务着手,服务实体经济发展。2021年,“工银账户通”为167万小微企业客户成功办理开户。工行今年前两个月,新开立小微企业账户26.16万个,同比增长15%,在去年全年增长20%的基础上继续增长。目前,该行小微企业账户数量已达913.97万个。

在支持薄弱环节上加力

过去一年,大型商业银行等金融机构积极落实中央政策,主动发力、精准发力,加大对实体经济尤其是受疫情影响较大的行业和企业的支持力度。

《通知》要求,要进一步推广“随借随还”模式,加大续贷政策落实力度,主动跟进小微企业融资需求,对符合续贷条件的正常类小微企业贷款积极给予支持;对确有还款意愿和吸纳就业能力、存在临时性经营困难的小微企业,统筹考虑展期、重组等手段,按照市场化原则自主协商贷款还本付息方式。

在强化重点领域和薄弱环节小微企业的金融支持方面,《通知》对制造业、科技创新、外贸、新市民分类分别作了要求。其中值得关注的是对科技创新类小微企业,要深入实施创新驱动发展战略,支持科技高水平自立自强;要积极完善科技信贷服务模式,发挥与子公司的协同作用,为小微科创企业提供持续资金支持,在风险可控前提下与外部投资机构探索“贷款+外部直投”等业务新模式,在企业生命周期中前移金融服务。

今年《政府工作报告》指出,要进一步疏通货币政策传导机制,引导资金更多流向重点领域和薄弱环节,扩大普惠金融覆盖面。今年以来,人民银行落实中央经济工作会议精神和《政府工作报告》要求,货币政策坚持稳字当头、稳中求进,稳健的货币政策灵活适度,政策发力适当靠前,继续引导金融机构加大对科技创新、绿色发展、乡村振兴、小微企业等重点领域和薄弱环节的支持力度。中国人民银行金融市场司副司长彭立峰表示,要增加支农支小再贷款额度,用好普惠小微贷款支持工具,向受疫情影响企业、行业、地区倾斜。

以农行为例,2021年,农行出台粮食安全、乡村产业、乡村建设等专项行动方案,创新“三农”金融产品服务模式。截至2021年末,农行县域贷款余额6.2万亿元,全年新增9130亿元,增速为17.2%,余额占全行贷款比例达36%,增量、增速、余额占比均创近十年新高。

在金融科技方面,中国工商银行副行长徐守本表示,工行推出线上服务平台工银“兴农通”APP,为县域乡村客户提供民生、村务、交易撮合等服务;推出“数字乡村”综合服务平台赋能乡村治理,目前已覆盖全国770个县、10万个村集体。

金融机构还从信息共享机制和融资服务平台等方面入手,提供综合性服务,助力小微企业纾困。例如,工行自主研发了“环球撮合荟”跨境撮合平台。截至目前,“环球撮合荟”已吸引来自亚洲、欧洲、美洲等40多个国家和地区、30多个行业的近2万家企业入驻,累计达成跨境合作意向540余项、合作金额近百亿元;为近15万户小微企业提供“跨境贷”授信超1500亿元。

在降低综合融资成本上给力

在降低综合融资成本方面,疫情发生以来,人民银行引导商业银行加快推进“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制建设。《通知》要求,确保信贷投放增量扩面的前提下,力争全年发放普惠型小微贷款利率较2021年有所下降。

今年一季度,人民银行持续完善中央银行政策利率体系,优化存款利率监管,释放贷款市场报价利率(LPR)的改革潜力,带动一年期LPR和五年期LPR分别下降10个基点和5个基点,推动降低企业综合融资成本。今年3月,新发放的企业贷款利率为4.37%,比上年12月低8个基点。

“人民银行将继续疏通货币政策传导机制,通过多种货币政策工具,引导金融机构加大对实体经济的服务力度,增强信贷总量增长的稳定性,预计未来信贷投放继续保持稳定增长的态势。”阮健弘说。

近年来,银行业落实向实体经济减费让利措施,积极为市场主体纾困解难。中国农业银行行长张青松表示,当前部分企业尤其是中小微企业和个体工商户的经营面临一定困难,农行有责任也有能力施以援手,在有效服务实体经济、严格落实国家减费让利措施的基础上,实现自身的商业可持续发展。

今年以来,工行上海市分行持续关心企业经营,主动对接因疫情影响贷款还本付息遇到困难的小微企业。通过无还本续贷、延期、展期等方式帮助企业渡过难关,已累计为超3000户小微企业办理续贷服务,金额合计超40亿元。

中国工商银行行长廖林说:“一是降利率,工行新发放公司贷款和普惠贷款平均利率在上年下降的基础上,去年进一步下降15个和18个基点。二是减费用,目前工行的免费服务项目已由109项增至149项,并主动对经营困难的小微企业免除、下调服务收费。三是延本息,继续为符合条件的企业办理贷款延本延息,帮助其减轻财务负担。”

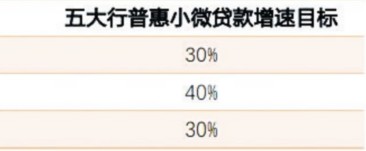

值得一提的是,对比《关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》,今年《通知》在延续此前要求的同时,有一些新的变化。其中,成本方面,与2021年相比,删除了“五家大型银行要努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上”的要求。改为,在确保信贷投放增量扩面的前提下,力争全年银行业总体新发放普惠型小微企业贷款利率较2021年有所下降。某股份制商业银行相关人士表示,这表明在政策发力点上,在继续保持或延续量的要求基础上,进一步突出了对降低融资成本的引导。