传承历史即是未来——太平品牌创立88周年系列

老史料中的太平人寿:不忘初心投身寿险事业(下)

作者:

■陈艺林

在本系列文章的上篇中(详见中华工商时报11月26日04版特别报道),多份珍贵的,且是首次面世的太平人寿史料图片被一一展示出来。那些曾于八十年前发表在平面媒体上的启示语、广告画,以及排版规整,字迹隽永的老保单,记录下了太平品牌风雨兼程的经营轨迹,也代表着太平人寿保障民生社稷、振兴民族企业、履行社会责任的治司初心。

可这些并不足以为世人绘制出太平人寿的整体画像,除此之外,她还有稳中求进的经营管理原则、“以客户为中心”的产品政策、后援服务理念,以及诚信经营的持续发展能力,这些都是太平人寿优秀的企业文化中不可或缺的组成部分,是其持续捍卫行业“金字招牌”的核心竞争力,更应视作太平人寿站在建设“精品寿险”的历史新起点,向着复兴百年民族保险品牌的“太平梦”阔步前进的精神背书。

『稳中求进,固守经营管理原则』

“考寿险之本质,原为服务社会之事业,使社会人士不因丧乱颠沛而失其一家、一团体之保障。本公司深体此意,毅然负此重任,挫折虽多,进行不懈。”

——摘自1934年太平保险公司《人寿部报告保户书》

1934年4月,乍暖还寒时节。“自创立以来五易寒暑”的太平保险公司,正式添办人寿部,开展人寿保险业务。自此,至1938年改组为太平人寿保险公司,期间四年,艰难困苦有之,增益亨通亦有之,但唯一不变的,是她稳中求进的经营原则。据1934年太平保险股份有限公司人寿部《关于该部筹备经过及开幕日致董事会的函》中所述,“寿险系专门事业,非养成专门人才不能集事”。因此,太平人寿决定先聘请人寿保险专家陈思度、潘学安等二人,负责对具体业务进行筹谋,又遣派职员丁馨伯、蔡燮昌二人深造学习,直到他们熟练掌握业务流程后才回到人寿部负责具体工作。

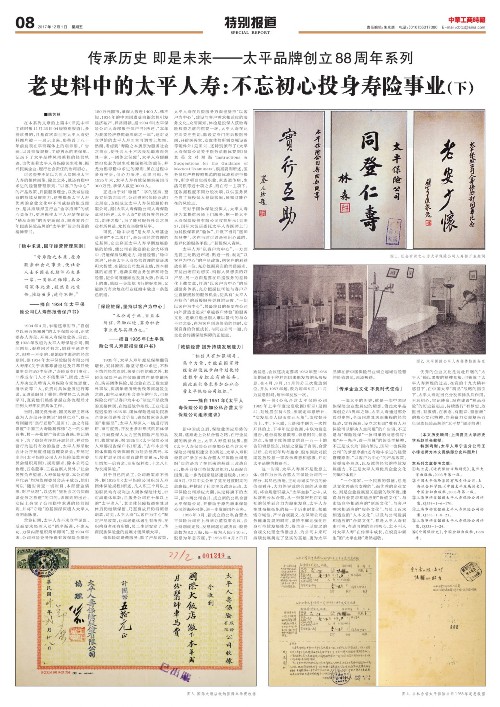

当时,国民党元老、国民政府主席林森为人寿部开业题词“同登仁寿”、蔡元培则题词“实行互助”(见图1),加之有陈思度“中国三大寿险精算师”之一的头衔背书,其一开张便广得市场青睐。在此情形下,为了稳健有序地开展经营,并对经营行为进行有效的监督,太平人寿采取会计公开制度组建监理委员会,并制定出台《太平保险公司人寿保险部监理委员会组织规则》。规则要求,除本公司总协理、五名董事、三名监察人员外,“社会各界负声望者、人寿保险专家、本公司保户代表”均为监理委员会班子成员,他们可以“随时调查一切账目、本部营业情形、财产状况”,以达到“坚社会之信仰而谋业务之推进”的目的。该规则的出台,实际上夯实了公司稳中求进的经营原则,并将“守稳”的基因深深植入太平人寿的血脉里。

营业初期,太平人寿不求立竿见影,反而要求经理人员“循序渐进,不患无功,力保内部组织简单即可”。至1934年末,公司寿险业务挣得有效保险金额近180万元国币,承保人数近1400人。殊不知,1934年的中国因遭受白银危机引发经济破产,异常困顿。据1934年《太平保险公司人寿部报告保户书》所述,“本年为我国经济恐慌最深刻之一年”,这对设立伊始的太平人寿而言可谓雪上加霜。然而,考虑到“寿险之本质原为服务社会之事业,使社会人士不因丧乱颠沛而失其一家、一团体之保障”,太平人寿便毅然担负起为民生社稷谋福祉的重任,并尤为倡导稳中求进的原则,虽在过程中多有挫折,但心力所注,业绩自彰。至1935年末,太平人寿有效保额突破国币300万元,承保人数近3000人。

正是由于对“稳健”二字的坚持,至设立后第四年时,公司遵照《保险业法》之规定,改组成立太平人寿保险股份有限公司。据《太平人寿保险公司人寿保险章程》所述,太平人寿“铭感各界信任之笃,期许之殷”,为了能对服务社会之事业有所裨益,尤其应当稳慎从事。

可见,“稳中求进”是太平人寿基业长青的“不二法门”,是公司经营管理的总基调。它贯穿至太平人寿早期发展脉络的始终,使公司在激变的社会大环境中,仍能保持战略定力,稳健经营;“稳中求进”,还是太平人寿经营管理的辩证法和大智慧,在锚定公司发展主线,固本强基的前提下,逐渐实现业务创新和特色经营,使公司既能顺应发展大势,作风口上的鹰,练就一身续航飞行的好本领,又能游刃有余地在行业红海中驶出一条蓝色航道。

『保险姓保,坚持以客户为中心』

“本公司于此,当益本所信,淬励以进,冀为社会事业更尽其微力也。”

——摘自1935年《太平保险公司人寿部报告保户书》

1935年,太平人寿年度总保额翻倍增长。究其原因,除坚守稳中求进、不矜不饰的经营原则,深受百姓信赖之外,其团体保险产品的保额激增亦是关键所在。购买团体保险,是企业在员工发生意外事故、疾病年老所致伤残等问题发生之前,即主动承担社会责任的行为,也是保险公司“以客户为中心”制定产品政策的直接体现。在饱受战争摧残,工业化进程迟缓的1935年,团体保险是辅助民族企业家创造社会价值、确保其家业永驻的“刚需品”。太平人寿深入一线进行调研,审时度势,开发出多种形式的团体保险,并向投保人大力宣传团险产品的功用,收效显著。据1935年《太平保险公司人寿部报告保户书》所述,“去年本公司团体保险有效保额仅为陆拾叁萬元,本年度扩展至国币壹百肆拾壹萬元,较去年增加一倍有余,而所保种类,十之八九为长期保险。”

对于自己的员工,公司政策亦不例外。据1935年《太平保险公司职员人寿团体保险规程》所述,凡入职三个月以上的职员均有权利加入团体保险计划。针对满退休年龄,且服务公司在十年以上的“太平老人”,其团体保障权益在其退休后仍继续保留,乃至身故后仍得照领赔款。可见,太平人寿“以客户为中心”制定产品政策,让年老退休者生有所养,在职殉身者死有所赡,员工生活安定了,华商民族保险业的发展才能风顺太平。

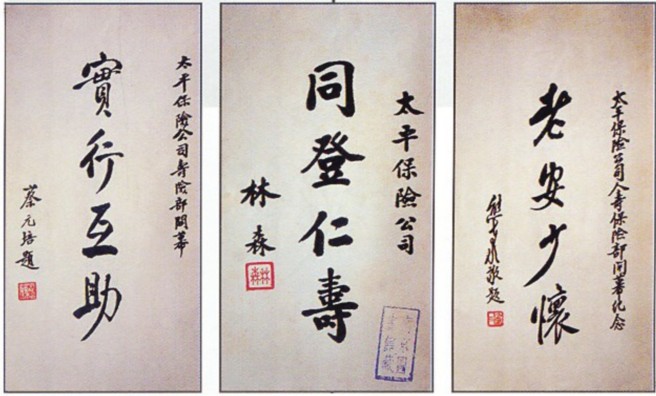

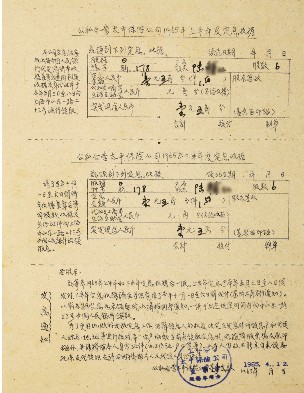

做保险就是做服务,除了产品政策,太平人寿在后援服务方面也坚持“以客户为中心”,建设与客户需求相适应的服务文化。众所周知,体检是投保人获取寿险权益之前的重要一环,太平人寿在此方面关注至切。除设立专门的后援医务岗、开辟医务室、安置体检所需器械设备等硬件外(见图2),还特别颁布了《太平人寿保险公司关于医务员验体要则》及其英文对照版'Instructions&Suggestions for the Guidance of Medical Examiners'。根据要则所述,医务员应严格按照规范的验体流程进行操作,所诊项目包括职业、家族遗传病、生活习惯等近十项之多,而在每一主项下,还依据程度不同分设次项,以供医务员全盘了解投保人健康状况,预知可能存在的风险点。

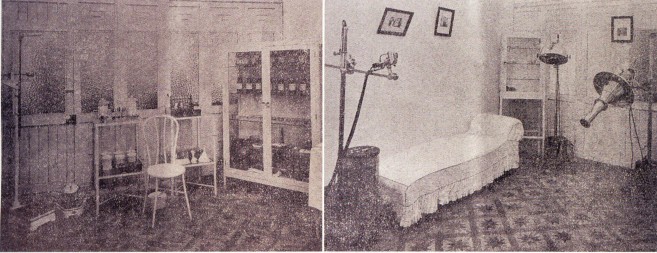

而对于团体保险投保人,太平人寿还为其提供医师上门服务。据一份太平人寿保险股份有限公司收据所示(见图3),国际大饭店委托太平人寿医师上门为其投保职员“验体”,并缴下当月“医师车马费”,这在当时可谓是别出心裁的、差异化的服务手段,广获投保人青睐。

太平人寿“以客户为中心”,一方面是要主动贴近市场、贴近一线,制定“以客户为中心”的产品政策,把客户的利益放在第一位,充分挖掘真实的消费需求,开发出老百姓想买、销售人员想卖的好产品;另一方面是要在后援服务的差异化上做文章,打造“以客户为中心”的后援服务体系,充分把握住可能与客户产生直接接触的服务机会,使具有“太平人寿特色”的后援服务更具辨识度。“一切以客户为中心”,其最终目的是要在公司内外营造出追求“卓越客户体验”的服务文化,逐渐打造出别人难以替代的与众不同之处,在为客户创造价值的同时,实现自身的价值成长,与同业公司一道,向全社会传播保险保障的正能量。

『诚信经营提升持续发展能力』

“相信只有加强领导,集中力量,才能在国家财经金融设施步向计划化的过程中分担应有的任务,因此我们要求参加公私合营太平保险公司组织。”

——摘自1951年《太平人寿保险公司参加公私合营太平保险公司组织建议》

新中国成立后,保险业因应形势的发展,逐渐走上公私合营之路。在行业发展的转折点上,太平人寿没有犹豫。据《太平人寿保险公司参加公私合营太平保险公司组织建议书》所述,太平人寿积极要求“参加公私合营太平保险公司组织”目的是为了在原来的基础上改造自己,提升自身可持续发展能力,从而配合国策,进一步为国家经济建设服务。1953年9月,中共中央公布了党在过渡时期的总路线,并掀起了社会主义改造运动。太平保险公司顺应大潮,决定将旗下的太平、新丰两公司合并,成立新的公私合营太平保险公司,并借助于原先新丰保险公司的海外网络,进一步发展国外业务。

1956年3月,新成立的公私合营太平保险公司在上海举办董监事会议,会上特别就定股、发息问题达成决议:股份总数为8.2万股,每一股为人民币10元,股息为年息四厘,于1956年4月2日开始发息。会议还决定要将1952年至1956年期间由于种种原因未能发放的私股股息,在4月、9月、11月间分三次发放到位,并从1957年起,改为每年5月、11月为发息时间,每半年发放一次。

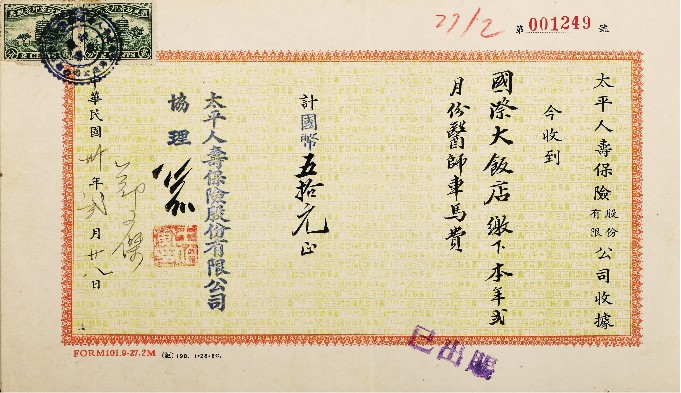

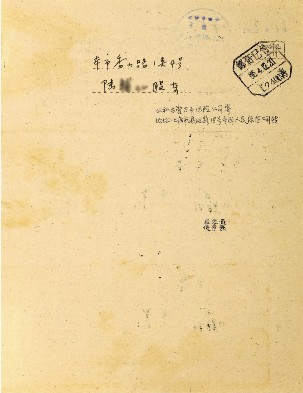

据一份《公私合营太平保险公司1965年上半年度定息收据》所示(见图4),陆姓股东持6股,按规定年息所计,“实发现金人民币壹元五角”。该收据分为上、中、下三联,上联和中联为一次性开具的上、下半年定息收据,中联为发息通告。通告将股息数额、领息时间、领息地点、所需手续等重要信息一五一十地告知领息股东,诚信之至溢于言表。合营以后,公司历年均有盈余,股东因此对按期发放股息一事表示满意和感激,并对太平品牌信赖备至。

这一时期,太平人寿虽不是发息主体,但作为公私合营太平保险公司的一部分,其尽己所能,主动与诚实守信的价值观看齐,大力倡导诚信合规的从业准则,将合规意识融入“太平血脉”之中。从私营到公私合营,从一张张寄托百姓福祉的保单到合力为股东发息,太平人寿在其奋楫扬帆的每一个历史时期,都能恪守诚信,严卡合规要义,在保障公司业务健康发展的同时,坚持不懈地强化自身可持续发展能力,将企业一以贯之的合规文化理念传播出去,为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础,更为太平品牌在新中国保险行业树立起诚信经营的价值典范,再添裨益。

『传承企业文化不负时代使命』

一部太平的历史,就是一部中国民族保险企业发展史的缩影。值此太平品牌创立88周年之际,太平人寿通过部分典型史料,全面回溯其风雨兼程的经营轨迹,实有深意。设立之初那“唯有人寿保险可以解决人生问题”的广告语,不正是与“保险姓保”一脉相承的诗意侧写?那“开一先声、辟一荆棘”的领头羊精神,不正是成长为“国内领先、国际一流保险公司”的梦想序曲?还有稳中求进的经营管理原则,“以客户为中心”的产品政策、后援服务理念,以及诚信经营的持续发展能力,不正是太平人寿优秀企业文化的集中体现?

“一个国家、一个民族的强盛,总是以文化兴盛为支撑的”,而优秀的企业文化,则是企业发展至关重要的软环境。建设与行业要求相适应的“价值文化”、与市场竞争相适应的“创新文化”、与客户需求相适应的“服务文化”、与员工诉求相适应的“人本文化”,以及与公司发展相适应的“合规文化”,都是太平人寿有史可考,有迹可循的治司初心,怎不叫人对太平人寿“在传承中成长,在蜕变中新生”的“太平血脉”肃然起敬。

优秀的企业文化是前赴后继的“太平人”赖以果腹的精神食粮,也铸就了太平人寿辉煌的过去。在党的十九大精神感召下,在中国太平“精品”战略的指引下,太平人寿定当充分发挥排头兵作用,不忘初心,牢记使命,站在建设“精品寿险”的历史新起点,持续践行“有梦想、敢担当,有激情、在状态,有胆识、善创新”的核心文化精神,向着奋力实现复兴百年民族保险品牌的“太平梦”阔步前进!

(本系列文章历史顾问:上海复旦大学历史学系赵兰亮教授。

特别鸣谢:太平人寿宁波分公司王小锋老师为本文提供部分史料图片)

本系列文章参考文献:

①赵兰亮:《近代上海保险市场研究》,复旦大学出版社,2003年第一版。

②中国太平保险集团有限责任公司、上海社会科学院:《中国太平发展简史》,中国金融出版社,2005年第一版。

③上海市档案馆藏太平人寿保险公司档案,Q334-1-6-170。

④上海市档案馆藏太平人寿保险公司档案,Q335-1-8-21。

⑤上海市档案馆藏太平人寿保险公司档案,Q335-1-24。

⑥《中国保险史》,中国金融出版社,1998年。

图1.社会有识之士为太平保险公司人寿部开业题词

图2.太平保险公司人寿部体检医务室

图3.国际大饭店缴纳医师车马费收据

图4.公私合营太平保险公司1965年定息收据