我国华北及华北以南广大地区,包括华东、华中和华南,固然可以走中亚,但经过蒙古接上俄罗斯亚欧大陆桥的方案,不仅可以作为通往欧洲的一条备选方案,而且还能够成为联通俄罗斯西伯利亚地区的捷径。

众所周知,中国通往波斯湾南岸的沙特、阿曼、也门、约旦等国,现有的海洋丝路是最经济的路线,陆路虽然未必不可,但可能更侧重经济和文化的交流。

具体到海上丝路,真正的枢纽将在市场竞争中最终形成。而我国目前沿海地区已经形成的珠三角、长三角和京津冀三个经济中心和城市群落的格局可以说完全具备了枢纽作用,作为规划,显然不能脱离这个现状。

上月在北京召开的“一带一路”高峰论坛,以举世惊艳的华彩,召唤着人们朝向绚丽多姿的愿景蓝图奋力迈进。这是否意味着“一带一路”建设进程,已经铺画好了像列车运行在轨道上那样的线路、时刻、和节奏?

回答是:是,也不是。

之所以回答“是”,因为国家已经先后发布了两份重要文件:一份是推进“一带一路”建设工作领导小组办公室5月10日发布的《共建“一带一路”:理念、实践与中国的贡献》;另一份是国家发展改革委、外交部、商务部于2015年3月28日联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。两份文件落落大满,清晰明了,把习近平主席的宏大设想描绘成气壮山河的巨幅图景。

之所以说“不是”,原因很简单:内容再丰富,场景再广阔,毕竟还是“愿景”,核心关键词有一个“愿”字。所以,“一带一路”建设还没有类似中国铁路网络那样的全路齿轮紧咬密切联动、且一定会管数年的运行图。试想,如果“一带一路”建设已经像铁路跑车那样雷打不动、事事确定了,那还叫“愿景”?

所以,既然是愿景,那就会有大框架构图之后的工笔细描,就会有漫漫行程中节奏与线路的随机调整。于是,也就不难理解了,就这两份愿景蓝图而言,本身就有需要今天再次细细斟酌和“补笔”的地方。

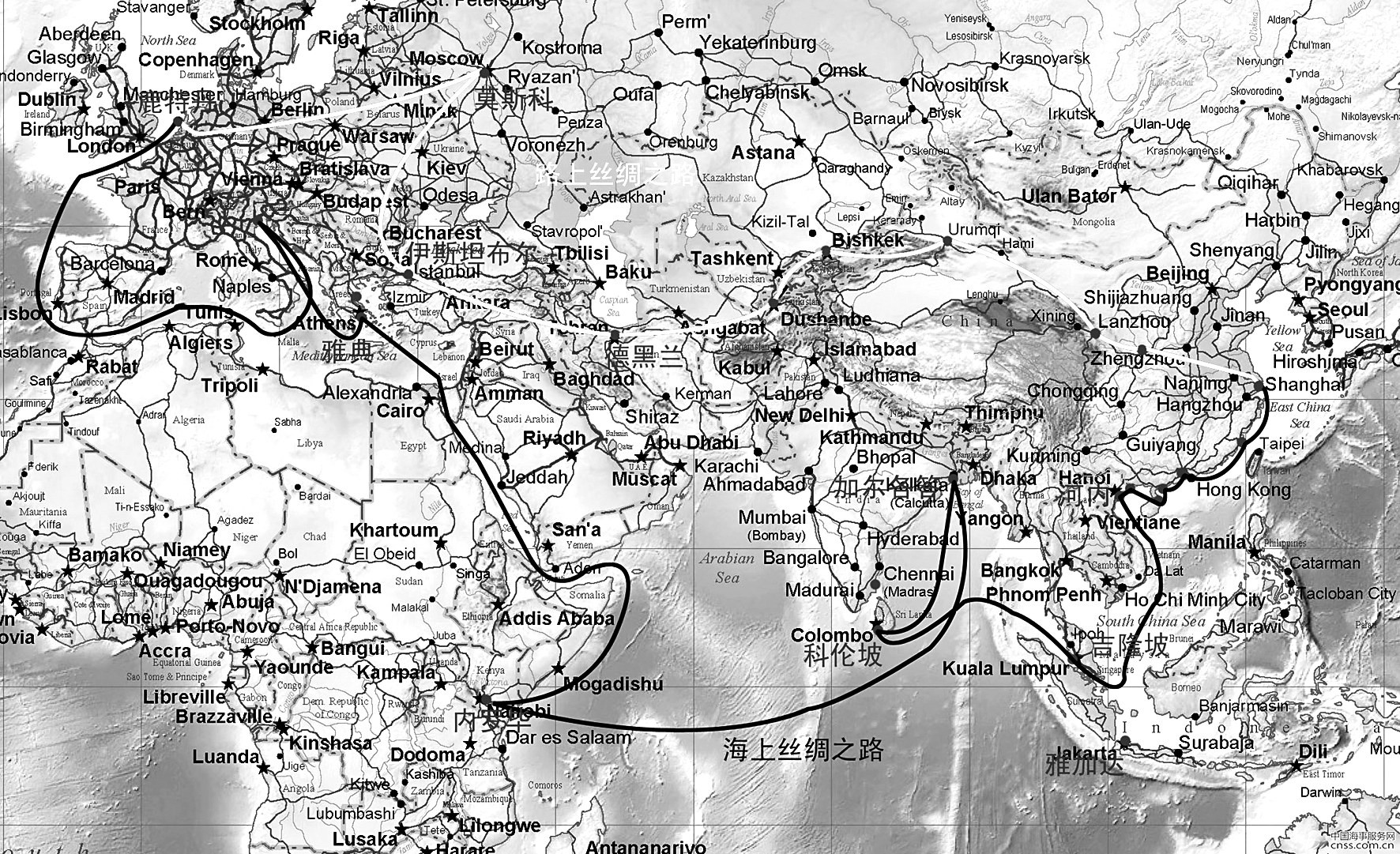

比如,在丝绸之路经济带“三大走向”上,两份文件都勾画了三条线路:其中“从中国西北、东北经中亚、俄罗斯至欧洲、波罗的海”的线路,无论规划还是现状,都位于首位分量。但在这条线路规划中,西北、东北的出路都有了,唯独缺了中国华北及其以南地区经过蒙古国进入俄罗斯、经过欧亚大陆桥通往欧洲的捷径走向。而这条捷径,不仅在现实中是存在的,而且在“六廊六路多国多港”的合作框架中也赫然入列,这就是“中蒙俄”经济走廊,是习近平主席与俄罗斯蒙古两国元首联合会晤时亲自倡导的。既然“六廊六路多国多港”的合作框架是按照共建“一带一路”的合作重点和空间布局提出的,且两份文件在第二层次都列入了这个走廊。那么,笔者认为从中国到欧洲的第一级线路规划,应该包含我国中部地区出蒙古线路这一项。这样更能照顾到我国幅员辽阔的各地区便利的需求:西部地区西出欧洲,中亚是必由之路;东北地区,可以直接进入俄罗斯,又近又省事;而我国华北及华北以南广大地区,包括华东、华中和华南,固然可以走中亚,但经过蒙古接上俄罗斯亚欧大陆桥的方案,不仅可以作为通往欧洲的一条备选方案,而且还能够成为联通俄罗斯西伯利亚地区的捷径。

再比如,有关三大线路终点的定位。正如《愿景与行动》所言,共建“‘一带一路’致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通”。也就是说,“一带一路”存在两种贸易通道,一个是陆地上的新丝绸之路,将路的重要接点向两侧扩展,从而形成带;一个是海洋上的贸易管道,串联沿线枢纽港口。这两个通道既是互联互通的,也是各有功能特色。但在两份文件中,都将连接欧亚两洲间的丝绸之路的终点定位于海洋,如北线终点定位波罗的海,南线定位波斯湾和地中海,这难免就与海上丝绸之路的规划重叠了。

横贯亚欧的贸易合作带,为何联通的地方是海洋?笔者姑且将文件起草者所说的波罗的海,理解为波罗的海沿岸国家地区,这些国家基本上都位于欧洲的北部。这就逻辑通顺了。但将丝绸之路南线重点定位于波斯湾和地中海,就经济战略角度而言,则有些模糊。众所周知,中国通往波斯湾南岸的沙特、阿曼、也门、约旦等国,现有的海洋丝路是最经济的路线,陆路虽然未必不可,但可能更侧重经济和文化的交流。

至于中欧陆路贸易带走向将终点定位地中海,笔者认为,从经济贸易通道而言,应赋予海路与陆路同等重要的地位。尤其是地中海南岸的北非地区,从东端的埃及一直到最西段的摩洛哥,不仅眼前因战争因素阻断,即便没有这个因素,陆路随着距离的增加,其经济性则逐渐衰减,而海上丝路是较为理想的选择。

其三,福建在历史上的确是海上丝绸之路的主要出发点,其航线通达印度洋广大地区,但这毕竟是历史。而今天我们建设“一带一路”,是借助历史上闪光的符号和图腾,将新时代的内涵和期待注入一个新的现代化载体,这就决定无论陆上还是海洋上的丝绸之路,都与历史长河中的记忆有所不同。具体到海上丝路,真正的枢纽将在市场竞争中最终形成。而我国目前沿海地区已经形成的珠三角、长三角和京津冀三个经济中心和城市群落的格局可以说完全具备了枢纽作用,作为规划,显然不能脱离这个现状。

“一带一路”大写意还需工笔描绘

作者:

■李富永